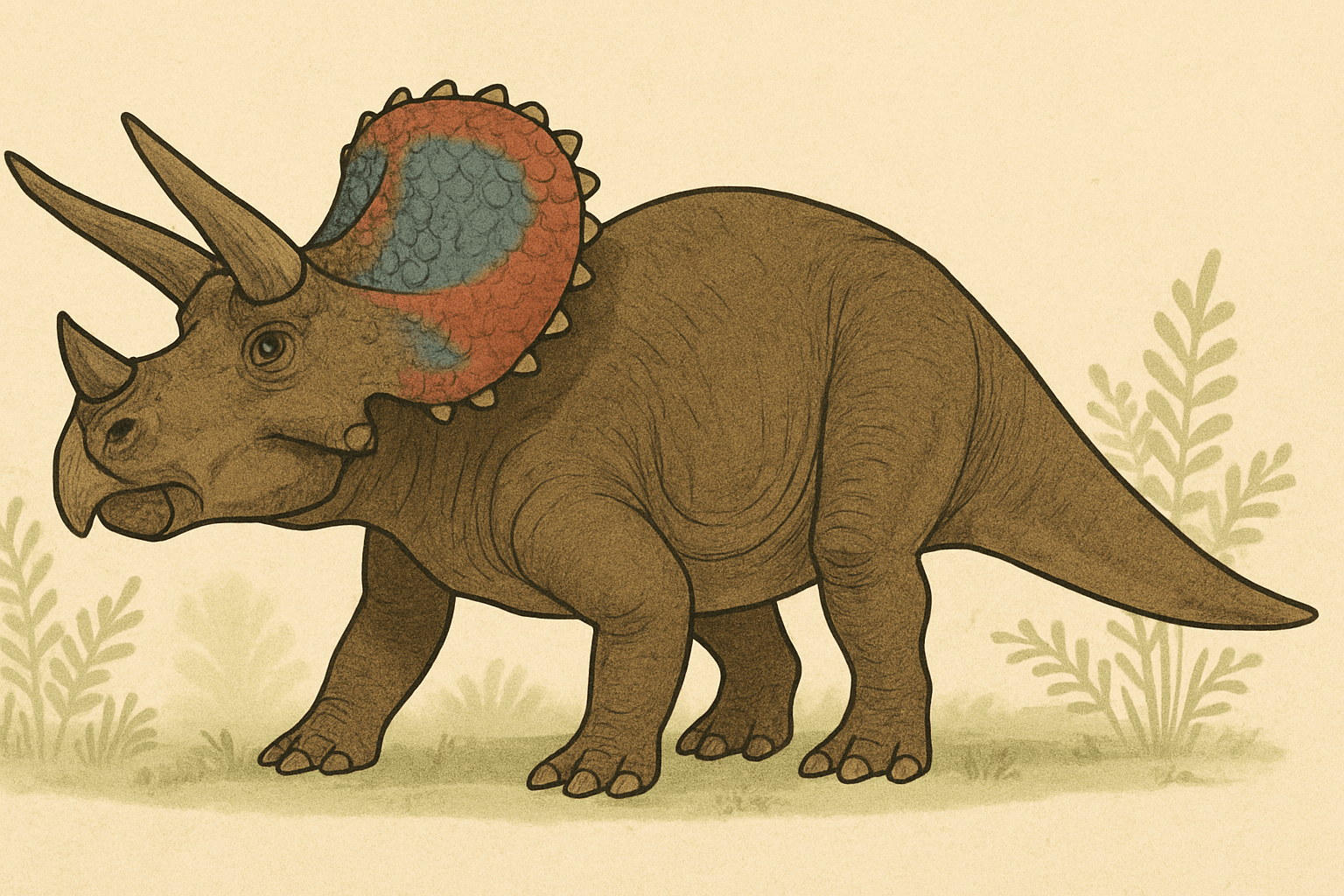

はじめに|トリケラトプスってどんな恐竜?

みんなはトリケラトプスって聞いたことあるかな?

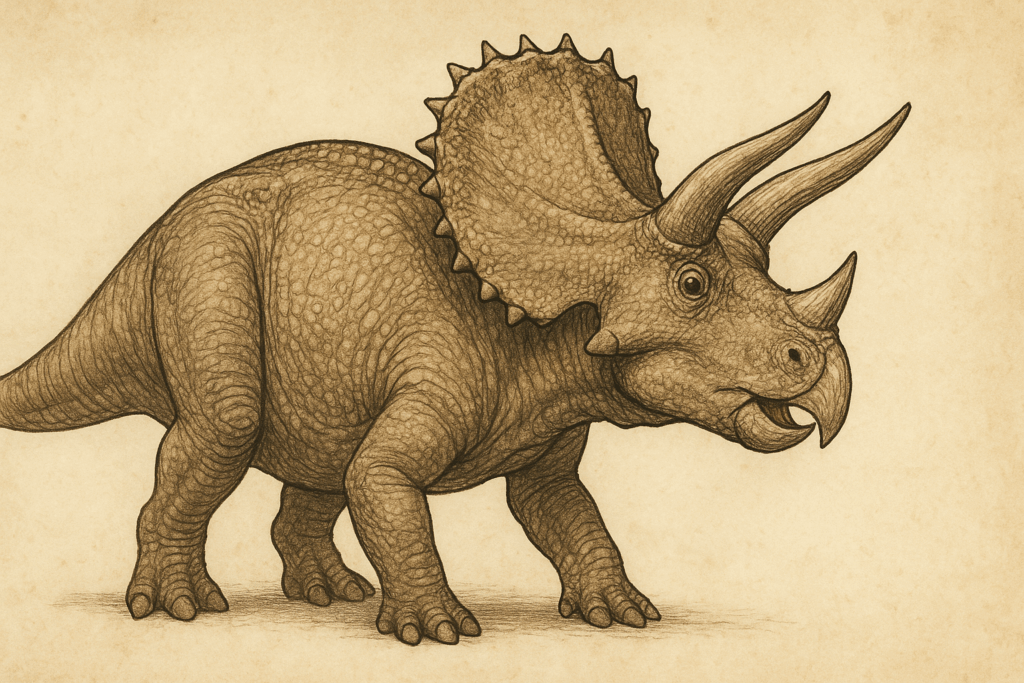

トリケラトプスは、恐竜の中でもとっても人気者!かっこいい角と大きな体が特徴なんだよ。今日は、そんなトリケラトプスがどんな恐竜だったのか、一緒に見てみようね!

名前の意味は「3本の角の顔」

「トリケラトプス」という名前には、ちゃんと意味があるんだ。

ギリシャ語で「トリ」は「3つ」、「ケラ」は「角」、「トプス」は「顔」という意味で、あわせると「3本の角の顔」ということになるんだよ。

おでこの2本の長い角と、鼻の上の短い角が名前の由来なんだって。角がトレードマークの恐竜だね!

どのくらい大きかったの?

トリケラトプスは、とても大きな恐竜だったよ。

体の長さは8〜9メートルくらいで、重さは5トンから10トンぐらいあったと言われているんだ。

5トンっていうと、大きなゾウが何頭か分くらいの重さなんだよ!まさに恐竜の中の巨人だね。

いつの時代に生きていたの?

トリケラトプスが生きていたのは、いまから約6800万年〜6600万年前の「白亜紀(はくあき)」の終わりごろ。

白亜紀は恐竜がいちばんたくさんいた時代なんだよ。

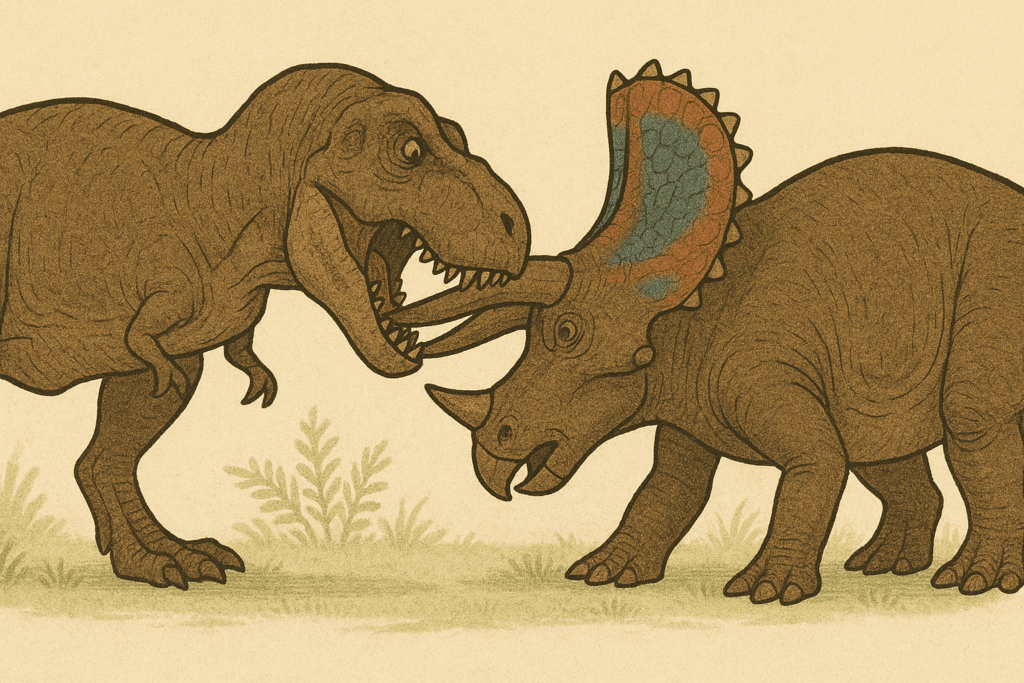

ティラノサウルスと同じころに地球でくらしていたから、「もしかしたら戦っていたかも?」と研究者たちは考えているんだって。

素晴らしい!では、上の構成に沿って、親子向けにやさしい言葉で、でも親も「なるほど!」と思える情報を入れた本文例を以下のように書いてみました。記事執筆の参考にしてください!

トリケラトプスの角のひみつ

トリケラトプスといえば、なんといっても大きな角!

あの立派な角には、いったいどんな秘密があったんだろう?今日はそのナゾを一緒に探ってみようね。

角は何のためにあるの?

トリケラトプスの角は、ただの飾りじゃなかったんだよ。

ケンカや防御に使った?

まず、角はケンカや身を守るために使ったんじゃないかって言われているんだ。

ティラノサウルスみたいな肉食恐竜におそわれたとき、角でつきかえしたり、仲間同士でケンカして順位を決めるために使ったりしたかもしれないんだって。

動物の世界でも、角をぶつけ合ってケンカする動物っているもんね!

メスへのアピール説もあるよ!

でも、角にはほかの役目もあったんじゃないかって考えられているよ。

オスのトリケラトプスが、自分の立派な角をメスに見せつけて「ぼくは強くて立派だよ!」ってアピールしていたかもしれないんだ。

クジャクのオスがきれいな羽を広げるのと、ちょっと似てるね!

どれくらい大きな角?

じゃあ、トリケラトプスの角はどれくらい大きかったんだろう?

角の長さや太さ

おでこの2本の長い角は、1メートルくらいになることもあったと言われているんだよ!

角はとっても太くてがっしりしていて、大きな肉食恐竜とも戦えるくらい丈夫だったんだって。すごいね!

角の形はみんな同じじゃない?

それから面白いのは、トリケラトプスの角はみんな同じ形をしていたわけじゃないってこと。

恐竜によって、角の長さや曲がり方が少しずつ違っていたんだよ。

「もしかしたら、仲間同士で見分けるために角の形が違ったのかも?」と研究者は考えているんだって。動物の世界って奥が深いね!

とても良い見出しです!

こちらも親子向けにやさしい言葉で、でも親が「へえ!」と思える情報を入れて本文例を書いてみました。執筆の参考にしてください!

フリルってどの部分?どんな役割があった?

トリケラトプスといえば、角ともうひとつ目立つところがあるよね。

それが、頭のうしろについている大きな“フリル”なんだ。

今日はこのフリルにどんな秘密があったのかを探ってみよう!

フリルは頭の後ろの大きな「かざり」

フリルは、トリケラトプスの頭のうしろから広がる、えりのような大きな骨の部分だよ。

まるで大きなかざりや、盾(たて)のようにも見えるよね。

恐竜の中でも、こんなに大きなフリルをもつのは珍しくて、トリケラトプスのかっこいいトレードマークなんだよ。

フリルのかたちは色々あった?

実は、トリケラトプスのフリルにはいろんな形があったんだって!

フリルのふちがギザギザしていたり、丸っこかったり、恐竜によってちがっていたみたい。

研究者たちは、化石を見ながら「この形はどの恐竜かな?」って調べているんだよ。恐竜の種類を見分ける大事なポイントなんだね。

敵を驚かせる?体を守る?

大きなフリルには、いろんな役目があったと考えられているよ。

たとえば、フリルを広げることで、肉食恐竜を「うわっ、強そう!」と驚かせたかもしれないんだって。

それに、フリルが首や肩を守る“盾”のような役目をしていた可能性もあるんだよ。

敵にかまれたとき、フリルでダメージを防げたかもしれないなんて、強い恐竜だね!

仲間を見分けるためだったかも?

フリルには、仲間同士を見分けるサインの役目があったかもしれないとも言われているよ。

形や模様のちがいで「ぼくは○○だよ!」って知らせていたのかもしれないんだ。

動物の世界でも、鳥やサルが模様や色で仲間を見分けることがあるから、トリケラトプスもそんなふうにフリルを使っていたのかもしれないね。

とても良い構成ですね!

親子向けにやさしい言葉で、でも親も「なるほど!」と思える情報を入れて、以下のように本文例を書いてみました。執筆の参考にしてください!

トリケラトプスの食べ物と暮らし

角やフリルがかっこいいトリケラトプスだけど、どんなものを食べて、どんなところでくらしていたのかな?

今日はトリケラトプスの食べ物や暮らしぶりを見てみよう!

何を食べていたの?

トリケラトプスは、草食恐竜(そうしょくきょうりゅう)といって、肉じゃなく植物を食べていたんだよ。

葉っぱを食べる草食恐竜

トリケラトプスは、大きな体なのに草や葉っぱを食べる恐竜なんだ。

低いところに生えているシダ植物(昔の森によくあった植物)や、木の葉っぱをむしゃむしゃ食べていたと言われているよ。

体が大きいから、たくさん食べないとお腹いっぱいにならなかったんだろうね!

とがったくちばしの役目

トリケラトプスの口は、鳥みたいにとがった「くちばし」の形をしているんだよ。

このくちばしで、かたい葉っぱや枝をパチンと切り取って食べていたんだって。

まるで大きなハサミのような役目をしていたんだね!

どんなところに住んでいたの?

じゃあ、そんなトリケラトプスはどんなところでくらしていたのかな?

森?草原?

研究者たちは、トリケラトプスは森や草原のような場所に住んでいたと考えているよ。

白亜紀の終わりごろ、地球には広い森や開けた草原があって、トリケラトプスはそういう場所で葉っぱを食べていたんだ。

いまの北アメリカあたりにたくさんいたらしいよ!

群れで生活していた?

トリケラトプスは、もしかすると群れを作って生活していたんじゃないかとも言われているよ。

たくさんのトリケラトプスが一緒に行動すれば、ティラノサウルスみたいな肉食恐竜から身を守りやすくなるからね。

化石が何頭分もまとまって見つかることがあって、「仲間と一緒に暮らしていたかも?」と研究者たちは考えているんだって。

群れで助け合う恐竜だったのかもしれないね!

とても良い締めくくりの見出しですね!

親子向けにやさしい言葉で、でも親が「行ってみたい!」「調べてみよう」と思えるように、以下のように本文例を書いてみました。執筆の参考にしてください!

博物館で本物を見てみよう!

トリケラトプスのことをもっと知りたくなったら、ぜひ本物を見に行ってみよう!

大きな骨や模型を見ると、きっと「わぁ!本当にこんなに大きかったんだ!」ってびっくりするよ。

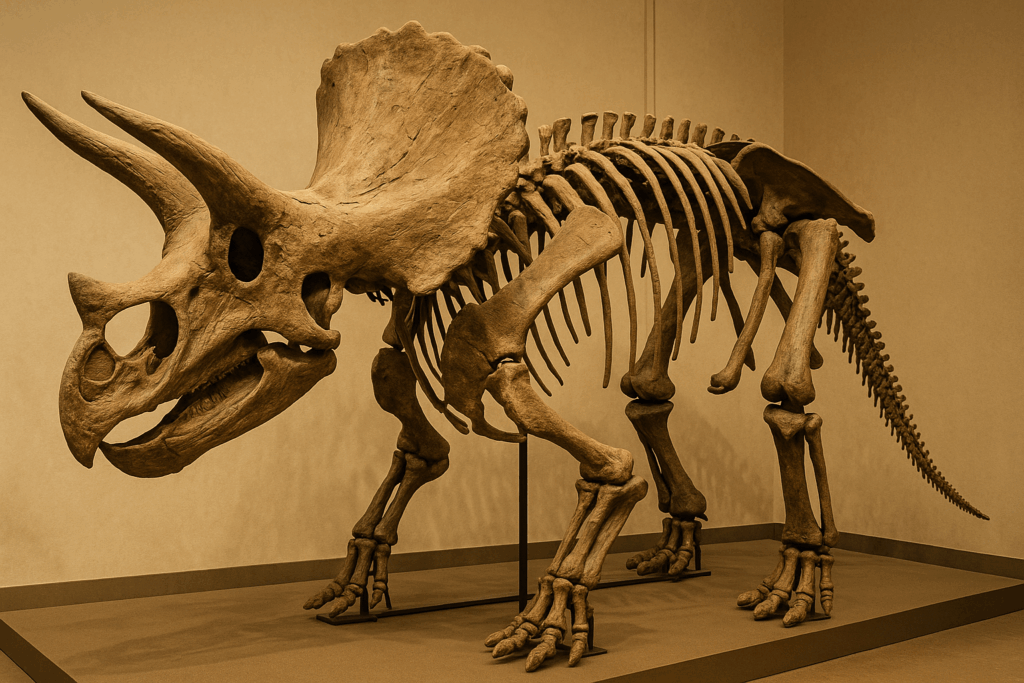

日本で見られるトリケラトプスの化石展示

日本にも、トリケラトプスの骨格標本(こっかくひょうほん)を見られる博物館がいくつかあるんだよ。

たとえば――

- 国立科学博物館(東京・上野)

トリケラトプスの立派な骨格が展示されていて、とっても迫力があるよ! - 福井県立恐竜博物館(福井県)

世界でも有名な恐竜博物館で、たくさんの恐竜の化石が見られるんだ。トリケラトプスの展示もあるよ!

ほかにも地域の博物館で特別展をやっていることがあるから、ぜひ調べてみてね。

図鑑やグッズで楽しもう!

「遠くて博物館には行けないな…」というときは、恐竜の図鑑や絵本を読んだり、グッズで楽しむのもおすすめだよ!

トリケラトプスのフィギュアや、塗り絵、ペーパークラフトなどもあって、おうちでも恐竜の世界を楽しめるんだ。

親子で一緒に図鑑を見ながら、「どの恐竜が好き?」って話すのも楽しい時間になるよね!

おわりに|トリケラトプスの魅力をもっと知ろう!

トリケラトプスは、角やフリルがとってもかっこいい恐竜だよね!

角は戦いに使ったり、仲間にアピールしたり、いろんな役目があったかもしれないし、大きなフリルも恐竜の中でとても目立つ存在なんだ。

調べれば調べるほど「へえ!」って思うことがたくさんあるよ。

親子で恐竜の世界を楽しもう!

恐竜の世界はまだまだナゾがいっぱい!

親子で一緒に本を読んだり、博物館へ行ったりして、ぜひトリケラトプスやほかの恐竜たちのひみつを探してみてね。

きっともっと恐竜が好きになるよ!